Участник:Ser9ey/Сковорода

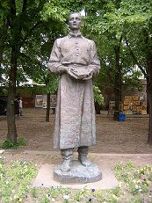

Григорий Сковорода, сын Саввы. Бродячий казацкий философ-мудрец, живший на Украине в 18 веке, инкарнационная предтеча хиппи .

Правда, эти «дети-цветы» и слыхом не слыхивали о мудреце. Но свободную от общества потребления жизнь, веселие сердца и трудное в жизни — ненужным, нужное нетрудным, первым применил в теории и на практике всё-таки слобожанский путешественник (мандрованный философ).

Основное моральное кредо Сковороды сжато изложено в трактате «Разговор пяти путников о истинном щастіи в жизни». Там три «регулки». "Кии три регулки? — "А вот они.

1-я сия: «Все то доброе, что опредeлено и святым людям»

2-я: «Все то невелико, что получают и беззаконники»,

3-я: «Чего себe не хочеш, другому не желай.»

1-я и 2-я — домашния, и я сам их надумал, а 3-я есть апостолский закон, для всeх языков данный. 1-я родила во мнe Иовле терпeние и благодарность; 2-я дарила свободою всeх мирских вожделений; 3-я примирила меня со внутренним моим господином.»

В отличие от остальных философов мира Сковорода был органичным порождением своего общества, общества свободных казаков и свобода эта зиждилась на острие сабли. А махать ей им приходилось, ради этой самой свободы, эдак века с три.

Детство и юность

Детство мыслителя прошло в свободном, но не лишённом опасностей, татары ещё пошаливали, казацком мире. Среди украинской природы и быта, так чудно описанными Гоголем.

По охоте его отдали в спудеи Киевско-Могилянской академии. В те благословенные времена блата в ВУЗах Украины ещё не существовало, ибо тяжела была полуголодная жизнь киевского студиоза. Да еще и преподавание на латыни. Это с первого-то года обучения[1]. И даже общение между собой у пацанов происходило на этом дивном мёртвом языке. Что и было, как показала практика, чрезвычайно эффективно. Рассказывали, что за ошибку в латинском разговорном студиозы передавали друг другу определенную плошку и у кого к вечеру она оказывалась последней — того пороли.* Эх, нам бы щас так…*. Но молодой Григорий оказался на редкость толковым малым и обошёл в науках всех своих впоследствии именитых сокурсников, во главе с будущим митрополитом киевским Миславским (а не Милославским?!). Хотя парень он был общительный и весёлый и никто за это зла на него не держал.

Петербург

Так как в Российской империи XVIII века тоже был свой Голливуд (в лице царского дворца в Петербурге под предводительством весёлой жизнерадостной царицы Елизаветы, дочки Петра Великого), то на кастинг отбирали самых лучших парней-теноров, невзирая на их босоногое прошлое. В фавориты попал Грыцько Разумовский, обладавший отличным вокалом и настоящей кобелиной внешностью, что и помогло ему добраться до заветной койки примадонны-распорядительницы гала-концертов, то бишь Царицы-веселицы.

И дело пошло — парни с Украины повалили толпой. Отобрали на это дело и нашего юного отменно голосистого Григория… Ну кто тут устоит? Пару лет он там катался на этих балах как сыр в масле. А потом заскучал по науке. Современников просьба не падать в обморок, народ тогда был эдакий нетронутый современной паранойей — успеха во что бы то ни стало. И вернулся в Киев в академию, подброшенный по пути заехавшей туда, по случаю, царицей. Получив довольно приличное по тем временам звание надворного уставщика *менеджера хора по-нашему*

Путешествие в Венгрию

Ну кто в молодости не любит попутешествовать. Вот и Григорий наш, к тому времени уже отучившись, решил воспользоваться оказией и ломануться в винные сады Венгрии в составе царской миссии генерала Вишневского по поставке токайского вина. Эх знали цари, что тогда пить, и подходили к этой проблеме сурьёзно.

Современному человеку, который видит весь мир по телевизору, трудно осознать ту силу впечатления, которую получал человек XVIII века (а это можно прочитать и в «Диканьках» Гоголя), открывая для себя Киев, Петербург, Европу. Вот и открыл Григорий себе Европу, к тому времени свободно говоривший на шести живых и мертвых языках. А если учесть, что латынь испокон была языком философии Европы — то и в тамошних библиотеках, которых нас сейчас лишил интернет, Григорий чувствовал себя как дома. Поговаривают, что добредал парень автостопом и до самой Италии и до сердца её — Ватикана, и ксензы-иезуиты его там охмуряли (утв. Полищук) но не охмурили. Кстати, Железного занавеса тогда не было, и нашего брата спудея-украинца уже тогда можно было встретить и в Сорбонне, и в Оксфорде.

Домой

Но все хорошее кончается и Сковорода вернулся в родные края. Не пожелав получить вида на жительство в благословенных процветающих странах Евросоюза.

Побывав на могилах родителей, осел наш будущий философ в славном городе Переяславле в местном коллегиуме *типа нашего гуманитарного лицея*, да еще и преподавателем пиитики (поэзии). На чем и погорел, пытаясь втолковать ломоносовское, более модерновое по сравнению с ветхим нудным, видение стихосложения. Заявив на возражения попа-ректора заведения «Иное дело пастырский жезл, иное — пастушеская свирель». На что епископ — шеф заведения грюкнул этим жезлом и возопил: «Не живяще посреди дому моего, творящий гордыню». Пришлось нашему герою уносить ноги не солоно хлебавши. Хотя, думается, тогдашняя учительская пайка была так же скудна, как и нынешняя. Да и нынешнее РАЙОНО косо смотрит на школьную инициативу.

Помыкавшись наш герой устроился учителем в семью забуревшего нувориша из казаков — Томары, обучать младого отпрыска сего солидного семейства. Дело пошло, мальчик привязался к учителю, но родители оказались не на высоте. Сковорода сравнил в шутку шаловливые рассуждения воспитанника со свиной головой. Доброзычливая челядь, как она мне напоминает атмосферу совецко-постсовецково НИИ, тут же настучала хозевам. А баба-хозяйка была вздорная тетка на грани климакса… ну в общем пришлось хозяину-подкаблучнику, в душе пожалев, отказать учителю от места.

И пошел наш герой снова бродить по Украине. Но не долго: все таки родительская любовь оказалась сильней. Затосковал сынок Томары Ваня по жизнерадостному остроумному учителю, пришлось родителем засунуть свою гордость и пыхатисть… А история произошла прям компот в голливудском духе. Заартачившегося вернуться Сковороду обманом спящего *а может, и добре подвыпившего* завезли прямо к усадьбе Томары. Очевидцев встречи не сохранилось, но можно и так понять, что Григорий Савич был теперь самым желанным и почитаемым.

Четыре года Сковорода наслаждался передышкой на фоне долин и лугов благословенной Переяславщины, а потом ученик вырос и подался в люди делать карьеру, оправдывать надежды родителей и проч…

Харьков

И вот наконец конечный пункт путешествий нашего героя — Слободской край (ныне Харьковщина). Тут Сковорода учительствовал в местном коллегиуме. Как всегда, имел трения, наклепы и врагов. Но губернатором был крепкий мужик екатерининский ставленник Иван Щербинин. Вот он-то и прикрывал мятежного духом учителя от происков поповского белгородского начальства, и прикрыл, пока Сковороде самому не надоело вдалбливать в сопливые головы прописные истины.

Но и здесь ему повезло, хотя, как говорил Воланд, просто так даже кирпич на голову не падает, — познакомился Сковорода с племянником своего друга Михаилом. И как-то сразу проникся отеческими чувствами, взял под крыло воспитание юноши, что оказалось, в перспективе будущего, весьма и весьма удачно. Ибо сидел генерал и тайный советник Михаил Ковалинский, под конец жизни, на совещаниях и советах повыше самого Михайлы Илларионовича Кутузова. И был автором блестящей и единственной биографии учителя. Но это потом. А пока радость общения Сковороды была настолько велика, что он выплескивал ее на страницы писем воспитаннику. И все это на отменной латыни… а ну-ка ноняшние… Но и этот его любимый ученик вырос и выпорхнул в манящие дали царской службы.

Путешествия по Слободскому краю

И начинается самый великий период мудреца — свободного существования в родном крае среди понимающих и уважающих его земляков *неужели такое бывает?!*. Тридцать лет мандрованный старчик перемерял пешком родную землю, гостя у вполне просвещенных по тому времени *не говоря уж по нашему* состоятельных помещиков, купцов, казацкой старшины, посиживая в монастырских библиотеках. Да и простой — казацкий люд *а другого тогда на Слобожанщине не было* считал за честь, если Григорий Саввич хоть на день остановится в его хате. Говорили, что портреты его, в этих самых хатах, аж до Киева сотню лет висели наравне с шевченковскими.(Ну а после 17-го года хаты начали гореть, да и портреты его молодая совецкая власть могла свободно перепутать с Петлюрой, за что — естественный гаплык хозяину.)

К чести украинского народа, который не поддался гуманитарным проискам европейского пошиба, а так и почитал своего мыслителя-мудреца, пел сочиненные им музыку и песни, самая известная из коих «Всякому городу нрав и права…»

И завершил мудрец свой жизненный путь словами: «Мир ловил меня но не поймал».

Словами выбитыми на его могиле в с. Сковородиновка (Пан Ивановка) Золочевского района Харьковской области, рядом с домом — музеем Сковороды (бывшего поместья его друга Коваленского)

Именитые, и не очень, потомки о нищем мудреце

А вот интеллигенция, профессура и проч. титаны передовой просвещенной *ох уж просвещённой* демократической мысли 19 века опозорилась по полной программе, забыв на целых сто лет своего мыслителя. И возрожденного к памяти кухаркиным сыном профессором, и академиком впоследствии, Дмитрием Багалеем. Восстановившим из забвения и историю заселения Слободского края в XVII веке казаками *заселения? сравнимого по масштабам с американским освоением Дикого Запада*, и его быт, и вершину слободского духа — Григория Саввича Сковороду, найдя в архивах Румянцевского музея сохраненные Коваленским, посявященные тому, труды веселого старчика. За что обоим низкий поклон от земляков.

Зато письменные «исследования» тасазать дореволюционных ученых напоминают натужное перетаскивание каната. Радикальные демократы его тащат в революционеры и контрреволюционеры. Доходило до курьезов, типа Крестовского, видно в юности ошалевшего тоской на уроках латыни и писавшего в дем. газетенках:

"Но вот какая мысль беспокоила нас неотступно с начала книги аж по самый ее конец: для чего и для кого неизвестен издатель Сковороды выдавал на мир всю эту схоластическую глупость, семинарскую мертвечину? Зачем, кому она показалась? Как это произошло, что в настоящий момент мы крайне затребовали Сковороды?"

Но если всякая модничающая радикализмом шваль (пасквилист Крестовский) не обходила «вниманием» Сковороду — значит отголосок о нем еще в XIX веке и в России был достаточно силён. Есть правда одно исключение: философ начала XX «серебряного» века Владимир Эрн нашёл родственную душу в лице простого казака и написал проникновенную книгу.

Ну и канешно босоногий наш великий классик знатный косарь и сапого-тачальник Лев Николаич Толстой преданнно почитал Сковороду как своего учителя.

Ну а социалисты и националисты делали его борцом. Вот тут трудно понять: борцом за что?! А книги советского периода, а вернее с начала легализации Сковороды в 1972 г. связи с его 250-м юбилеем под эгидой Юнеско, вызывают только сострадание к авторам вынужденным нарытый ими приличный фактаж освещать в духе XXIV съезда КПСС, но тем не менее кое-что сказавших. А главное, подготовившим его ПСС Исайей *не пророком* Табачниковым, которому пришлось в соавторы издания посадить всю кагалу тогдашней украинской лит. номенклатуры. Ну да чёрт с ней, с той кагалой, главное имеем то, что имеем — книги Сковороды в подлиннике, а Табачникову благодарность. И написан этот подлинник на вполне современном русском языке *если убрать яти*, что вызывает злобные недоумения с разделившихся сторон бывшего СССР. Опять же и черт с этими.

Мыслитель

Мыслитель Сковорода необыкновенный. Точнее сказать, что это был мудрец любивший жизнь и своих земляков.

У Сковороды есть замечательные высказывания о дружбе:

- «Истинная дружба, правдивое щастье и прямая юность никогда не обветшает…

Потому, что дружба такая божественная, такая приятная вещь, то кажется, будто она солнце жизни»

О природе общения:

- «Прекрасное утро, пресветлый сей воскресенья день. Сей веселый сад, новый свой лист развивающий. Сия в нем горняя беседка, священнейшим библии присутствием освященная и ее ж картинами украшенная. Не все ли сие возбуждает тебя к беседе»

«Розговор есть сообщение мысли и будто взаимное сердец лобызание; соль и свет компаний — союз совершенства»

Радости серца:

- «Если ты здоров, радуюсь; если ты до того еще и веселый, радуюсь еще больше, потому что веселость — это здоровье гармоничной души.»

- «Люди в жизни своей трудятся, мятутся, сокровиществуют, а для чего, то многие и сами не знают. Если разсудить, то всeм человeческим затeям, сколько их там тысяч разных ни бывает, выдет один конец — радость сердца»

Выборе жизненного пути:

- «Изобилием снабдевается одно только тело, а душу веселит сродное деланье.»

- «Природа и сродность значит врожденное божье благоволение и тайный его закон, всю тварь управляющий»

- «Останься ж в природном твоем звании, сколько оно ни подлое. Лучше тебе попрощаться с огромными хоромами, с пространными грунтами, с великолепными названиями, нежели растаться с душевным миром»

- «Учись собирать расточение мыслей твоих и обращать их внутрь тебя»

Сковорода был мужчина серьезный, но не пренебрегал и крепкими выражениями в поисках истины:

- «Чучел тот, не мудрец, что не прежде учит сам себе.»

- «Афедрон *жопа по современному* со всяким своим лицом есть афедрон. Но храм божий всегда есть вместилищем святыне, хотя вид имеет блудных домов. Женская плоть не мешает быть мужем мужескому сердцу.»

- «Царство небесно как девичья девственность, любит, чтобы его брали силой…»

Тем, кто еще не совсем ошалел от поглощения книг про попаданцев, вампирятины, фентези и проч развлекухи, а хочет задуматься о жизни и дружбе, книга мудрости Сковороды — отличное подспорье в этом.

Из сплетен передаваемых народными преданиями и беззубыми старухами

- Сковорода любил полакомиться лимонами, в те времена это типа, как при Советах — любить ананасы… ну да ноняшним не понять.

- Один раз Сковорода чуть не женился на дочери майора, но вовремя спохватился и убежал из под венца, девица та потом благополучно вышла замуж и нарожала диточок.

- На изюмщине бытует мнение, уже почитай двести лет бытует, что Сковорода перетрахал всех тамошних панночек. (А ведь верицца! Казак всётаки.)

- Из некоторых писем и высказываний Сковороды учёные (шибко учёные!), сделали вывод, что Григорий Савич любил тришечки не пропустить горячего винца. И даже имел бочоночек токайского крепкого привезенного из Венгрии.

«Подлинно всякой род пищи и питья полезен и добр есть, но разсуждать надобно время, место, меру и персону. И не бедствие ли было бы смешенное со смехом, если бы кто в колыбель лежащему младенцу налил сосать острого уксусу, а восьмилетному мальчику рюмку крепкой водки налил, но вернувшемуся с охоты кавалеру или озябшему от многолетствия старику поднес сладкого молока?."

- Сковорода имел придворное звание — Надворного уставщика, что было 14-м *самым низким* по Петровскому табелю о рангах и посему был свободным человеком, мог лекко бродяжить по всей крепостной Российской империи, что и делал.

- На Слобожанщине, во времена мудреца, тусовался некий швейцарец Вернет, неизвестно как попавший сюда. По характеру приживальщик в панских домах, любимое изречение которого было:

«Нужно любить тех, у кого обедаешь. Имения, одежда, экипаж не меняют человека, не нужно быть всегда эпикурейцем. Две или три кушанья и немного английской соли - и не будет несварения в желудке. Покой духа и удовлетворенность собой - вот истинный камень философии.»

эдакий антипод Сковороды… …и которого Сковорода при встрече обозвал — мужчиной с бабьим умом.

Избранные цитаты

Актуальнейшее замечание:

…и наконец назидание мудреца всем придуркам рвущимся к власти, почету, звездной славе:

|

Алсо

Сковорода — перевод названия расовой американской группы шпилящей христианский рок («Skillet»)

Ссылки

Примечания

- ↑ По тогдашней системе счёт классов вёлся «наоборот» — последний по счёту «курс» и назывался «первым классом»